那時候我被我爸下了「網咖禁足令」,雖然偶爾還是會偷偷跑去,但總會小心控制時間,避免被抓包。也因為這樣,那段日子我反而花更多時間在球場上,讓籃球暫時取代了電玩的刺激。

記得是下午四、五點下課,然後先去球場打到六點或六點半再回家。可是打了一段時間後,我開始把那段時間偷偷換成去網咖。每次家人問我:「你去哪了?」我都只會淡淡回一句:「去打球啊。」

然後有一次在網咖打 CS 時,看到學長正在使用 Yahoo 即時通跟他女友曬恩愛。

因為好奇學長和女友在聊什麼,我們這群損友趁他去上廁所的空檔,偷偷打開了他的即時通對話視窗。結果沒看到情話,反倒看到一串神秘數字:

0011 0101

0011 0010

0011 0000

「嗯?這不是二進位嗎?」腦中第一反應就是這樣。平常課本都記不住,偏偏這次剛學的轉換竟然派上用場。

學長回來後,我們先笑他放閃,接著就繼續打 CS。可那串數字一直卡在我心裡,於是趁著遊戲裡殺掉他時,順口問了一句——

「欸學長,你剛傳給女朋友那串數字是什麼意思啊?」完全是不小心把自己心裡話說出來。

話一出口我才愣住,學長的眼神瞬間變成「小子你死定了」,嚇得我全身僵硬。

「520 的意思啦!X的!」學長超級兇的回答著。

不用想也知道學長超不爽,為什麼?因為接下來整場 CS,學長專殺我,還每次都爆頭,遊戲體驗直接負分 Orz 。

不知道被學長殺了幾次之後,他終於氣消,嘴角勾起一抹笑,淡淡說:

「那個啊,對照 ASCII 就知道了。」

「ASCII?那是什麼啊?」我急著追問。

學長沒看我,只是盯著螢幕,邊操作邊回:

「等我再殺你幾次,我就告訴你。」

我頓時啞口無言,只能默默挨打。

一直到後來上課剛好教到 ASCII,我才恍然大悟。

ASCII 其實全名超級無敵長,叫做「American Standard Code for Information Interchange」,中文翻譯是「美國標準資訊交換碼」,不過嚴格來說,正確名稱應該是「US-ASCII」,因為 ASCII 算是早期的舊稱。

Note

需注意 US-ASCII 僅定義 0–127 的字元編碼(共 128 個字元)。

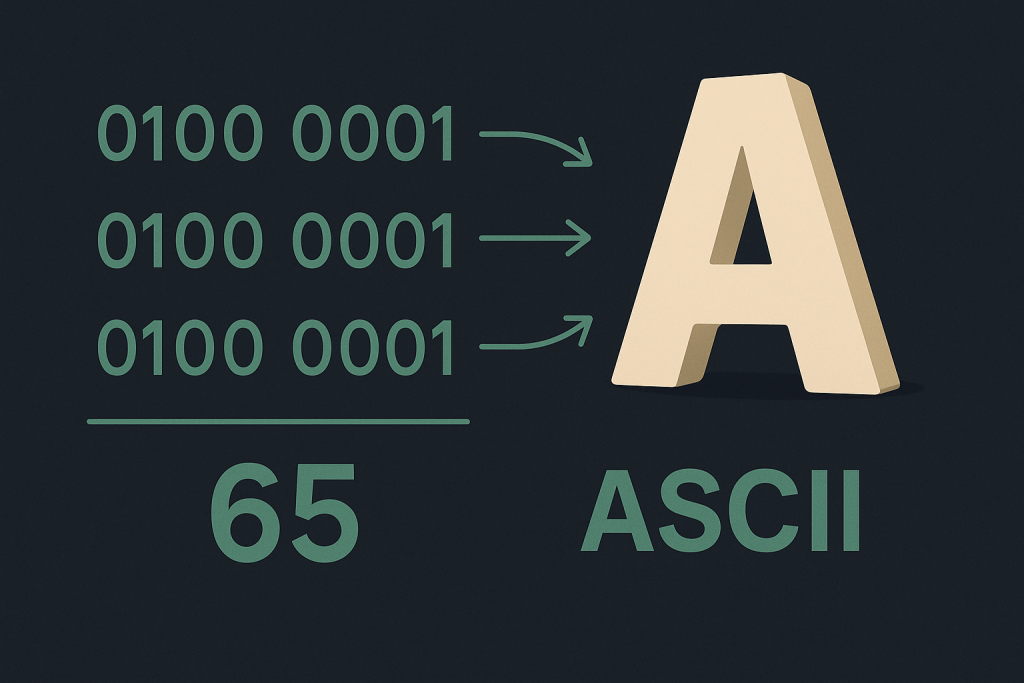

所以 ASCII 到底是什麼呢?簡單來講,ASCII 是一種「字元編碼標準」,用來規範字母、數字、符號各自對應到哪些二進位數字。

畢竟我們平常使用的字母、數字和符號,電腦本身是無法直接理解的,因此需要透過這樣的標準,讓電腦能夠「看懂」並處理。

ASCII 其實有點類似我們電影上看到的「摩斯密碼」,只是 ASCII 是透過二進位來表示:

而摩斯密碼則是透過點跟線來表示:

所以,你可以把它想像成某種「工程師版的摩斯密碼」。

不過我們現在不是在學摩斯密碼,所以還是把重點放在 ASCII 本身。

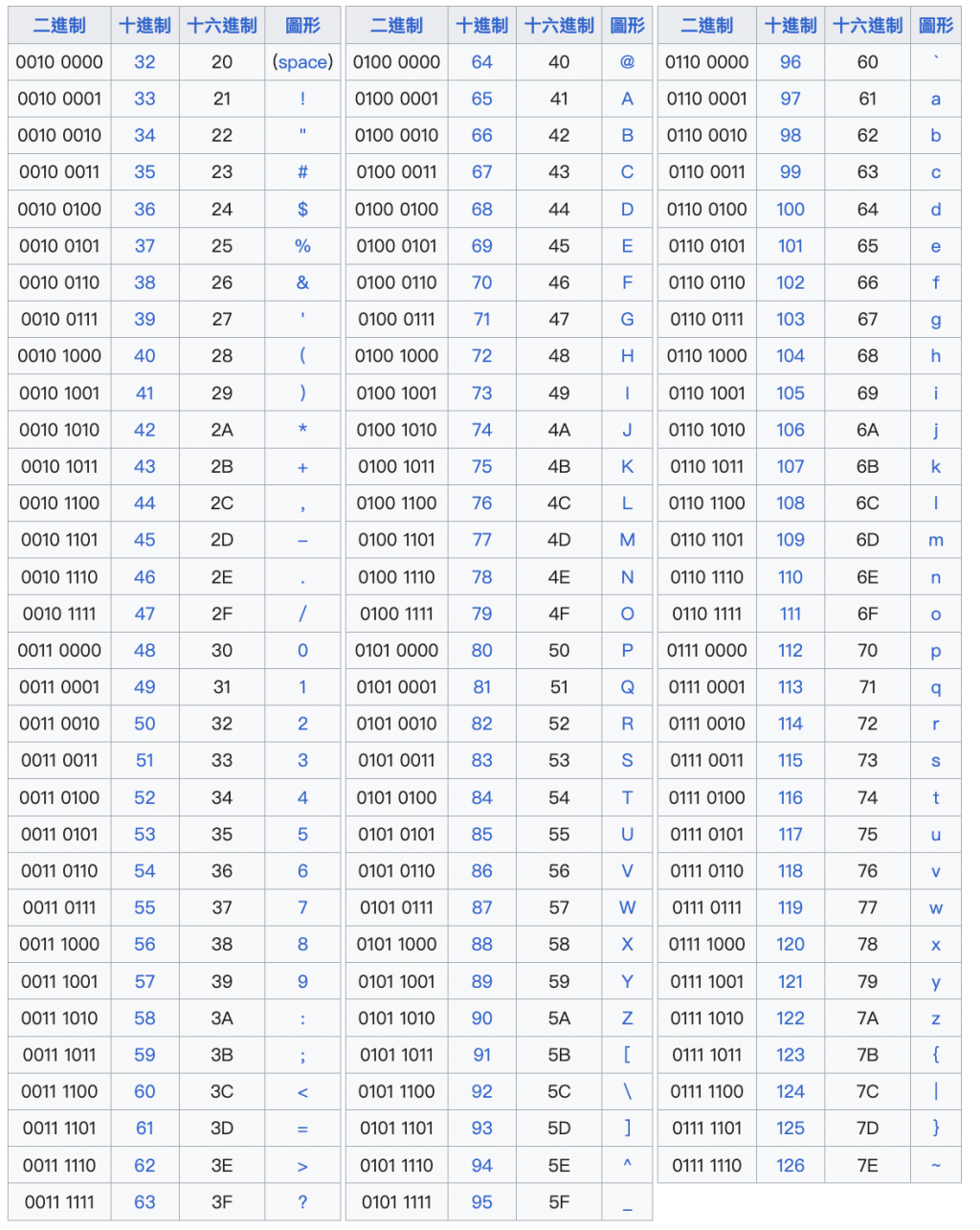

底下我附上一張 ASCII 對照表,方便你參考:

看到這張表時,你可能會有點疑惑:為什麼除了二進位之外,還出現了十進位、十六進位,甚至還有一些圖形?

別擔心,接下來我會一一解釋,讓你看懂這些欄位分別代表什麼意思。

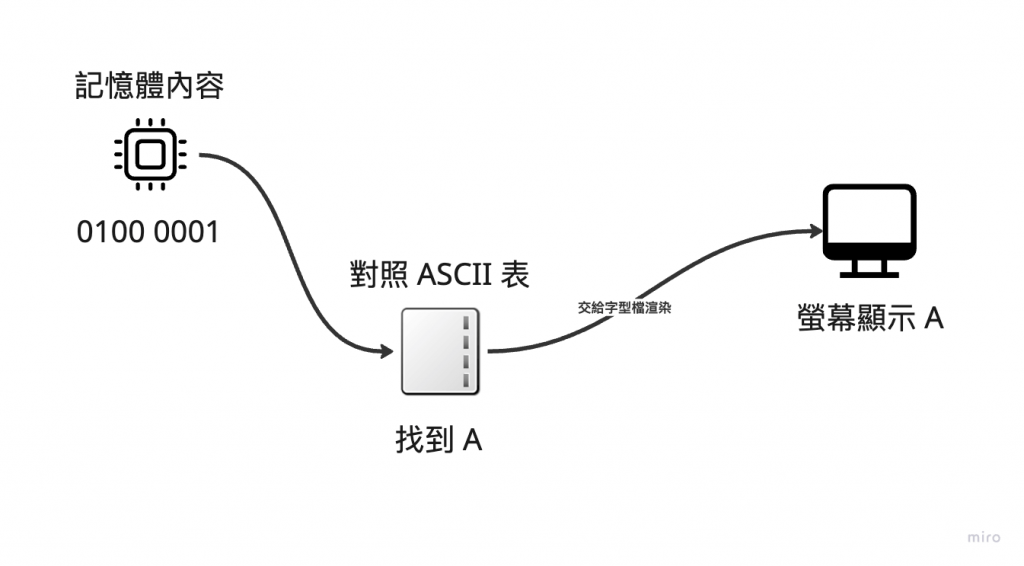

0100 0001,就代表著電腦是用 0100 0001 來表示 A。65,就代表著 A 在 ASCII 表中對應的數值就是 65。41,就代表著 A 在 ASCII 表中的十六進位數字是 41。0100 0001 對應的就是 A,但實際的「外觀」由字型檔決定。其實整個轉換過程是有一套流程的,下面這張圖就能幫助我們更直觀地理解:

在電腦裡,每個字元都對應一個數字並以二進位儲存,ASCII 就是規範這種對應的標準。當我們按下 A 時,電腦其實接收到的是 0100 0001 ,再透過 ASCII 對照表顯示成 A 。

「如果是這樣的話,那為什麼還會區分出十進位、十六進位呢?」你可能會這樣問。

我們日常使用的是十進位,而十六進位則常見於電腦科學與程式設計。因此 ASCII 表會同時列出這三種數字系統,方便不同領域的人閱讀。以前端為例,CSS 的顏色表示就常用十六進位,例如#FFFFFF 代表白色。

color: #FF5733; /* 十六進位 */

color: rgb(255, 87, 51); /* 十進位 */

所以你可以用十進位或十六進位來表示顏色,但在電腦內部,這些最終都會被轉成二進位來處理。

而這裡最重要的一點是:

「最終呈現的圖形,其實是由字型(Font)決定的,包含字體、大小、粗細等等。」

也就是說,當你在不同應用程式中看到 A 長得不一樣,其實差別就在於字型。

那要怎麼驗證 A 真的對應到 65 呢?其實很簡單。既然 ASCII 是電腦用來溝通的字元編碼標準,我們只要透過程式碼就能驗證。

底下提供一小段 JavaScript 程式碼,你可以直接複製貼上,並打開 Console 來查看結果。

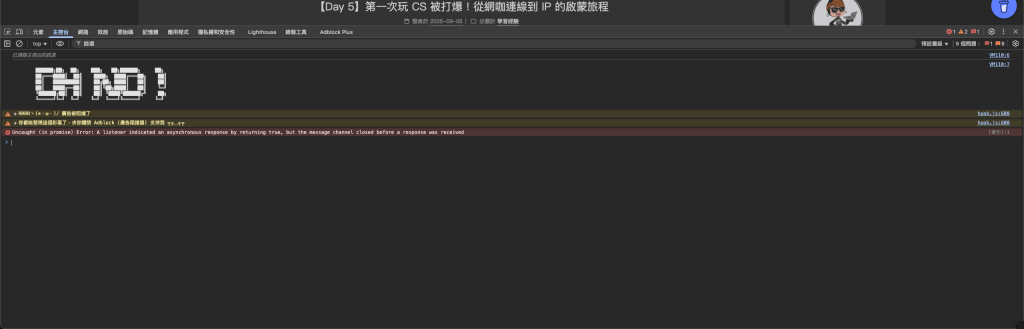

「等等,什麼是 Console?」你可能會這樣問。

Console 是瀏覽器提供給開發者的除錯工具,你可以透過以下方式打開:

F12 或 Ctrl + Shift + I

Cmd + Option + I

打開開發者工具後,切換到 Console 頁籤,就能看到程式碼的輸出結果。

打開 Console 後,就可以透過 JavaScript 來驗證 ASCII 的對應關係了,你只需要將筆者提供的程式碼貼上到 Console 中,然後按下 Enter 鍵就可以看到結果囉!

document.addEventListener('keydown', (event) => {

const key = event.key; // 取得按下的鍵

const charCode = key.charCodeAt(0); // 注意:charCodeAt 回傳的是 Unicode 碼點,但在 ASCII 範圍 (0–127) 會與 ASCII 碼一致

console.log(`你按下的鍵是:${key}`);

console.log(`對應的 ASCII 碼是:${charCode}`);

});

Note

Unicode 的知識點我們將會在下一篇介紹,你可以簡單理解為 Unicode 是一個更大的字元編碼標準,包含了 ASCII 的所有字元,並且擴展了更多的字元,以支援更多語言和符號。

底下是一個 CodePen 的範例,你也可以直接在這裡操作看看:

範例:https://codepen.io/hsiangfeng/pen/OPVzKjL

這段程式碼會在你按下鍵盤任意按鍵時,顯示出該鍵以及對應的 ASCII 碼,讓你直觀地看到電腦是如何處理這些字母的。

前面你可能已經注意到一件事:在說明二進位時,我們通常會把數字分成四位一組,比如寫成 0100 0001,而不是 01000001 或者是 010 00001。

在解釋這件事之前,我們要先理解一個概念:「電腦的最小單位」。

前面的章節中,我們有介紹到電腦儲存的單位是以「位元組」(byte)為單位,因此,記憶體大小的分類方式大致如下:

而電腦最小的單位就是 1 bits(位元),也就是 0 或 1。

通常情況下,電腦並不會單獨使用一個位元(bit),而是將 8 個位元 組合成一個 位元組(byte)。

所以電腦在儲存記憶體時,真正的樣貌會是:

01000001 01000010 01000011 00100001

這樣的形式,才能夠完整地表示一個字母或符號(上方個代表 A、B、C、!)。

不過這種連在一起的二進位對我們來說很難閱讀,所以我們會習慣把它分成四位一組。

例如: 0100 0001、0100 0010、0100 0011、0010 0001,看起來就清楚許多。

另外,四位一組的分法也剛好對應十六進位的表示方式。

例如:0100 對應的是 4,而 0001 對應的是 1,所以 0100 0001 就對應到十六進位的 41。

綜合以上原因,我們在表示二進位時,才會習慣把數字拆成四位一組。這樣不但方便閱讀,也更容易轉換成十六進位喔~

每次在介紹二進位的時候,我腦中總會浮現《駭客任務》裡的數碼雨畫面。

因為那幕實在太深刻了,所以我還特地做了一個「數碼雨網頁」,讓自己隨時都能看到那種效果。

Note

由於服務是架設在免費的 Render 方案上,所以會有冷啟動的問題,第一次進入網頁時可能會需要等個 30 秒~45 秒左右的等待期,接著後續就可以正常操作。

本文將同步更新至以下網站: